Уныние — полуденный бес

В одиннадцатом выпуске подкаста «Демонология» мы обсудили демона, с которым я, пожалуй, больше всего имел дел в последние годы: полуденного беса, или беса уныния. Его описание Евагрием на порядок известнее, чем описания других бесов:

«Бес уныния, который также называется «полуденным» есть самый тяжёлый из всех бесов. …этот бес заставляет монаха замечать, будто солнце движется очень медленно или совсем остаётся неподвижным, и день делается словно пятидесятичасовым. Затем бес уныния понуждает монаха постоянно смотреть в окна и выскакивать из кельи, чтобы взглянуть на солнце и узнать, сколько ещё осталось до девяти часов, или для того, чтобы посмотреть, нет ли рядом кого из братии. Ещё этот бес внушает монаху ненависть к избранному месту, роду жизни и ручному труду, а также мысль о том, что иссякла любовь и нет никого, кто мог бы утешить его. (…) Далее сей бес подводит монаха к желанию других мест, в которых легко найти всё необходимое ему и где можно заниматься ремеслом менее трудным, но более прибыльным. К этому бес прибавляет, что угождение Господу не зависит от места, что поклоняться Ему можно повсюду».

В наших современных терминах это утрата смысла: в противоположность печали, которую можно, как мы обсуждали в прошлом выпуске, трактовать как утрату сил. Об этом бесе очень много написано, и интересующихся я отсылаю к статье «Акедия», в которой можно найти много занятных ссылок. Среди них особо выделю статью Олега Матфатова «Акедия: синдром потери смысла». Благодаря Олегу, познакомившему меня с этим фрагментом из Евагрия, я, пожалуй, впервые начал осмыслять психические процессы как демонов, так что рекомендую эту статью как один из источников нашего подкаста.

Powered by RedCircle

Транскрипт

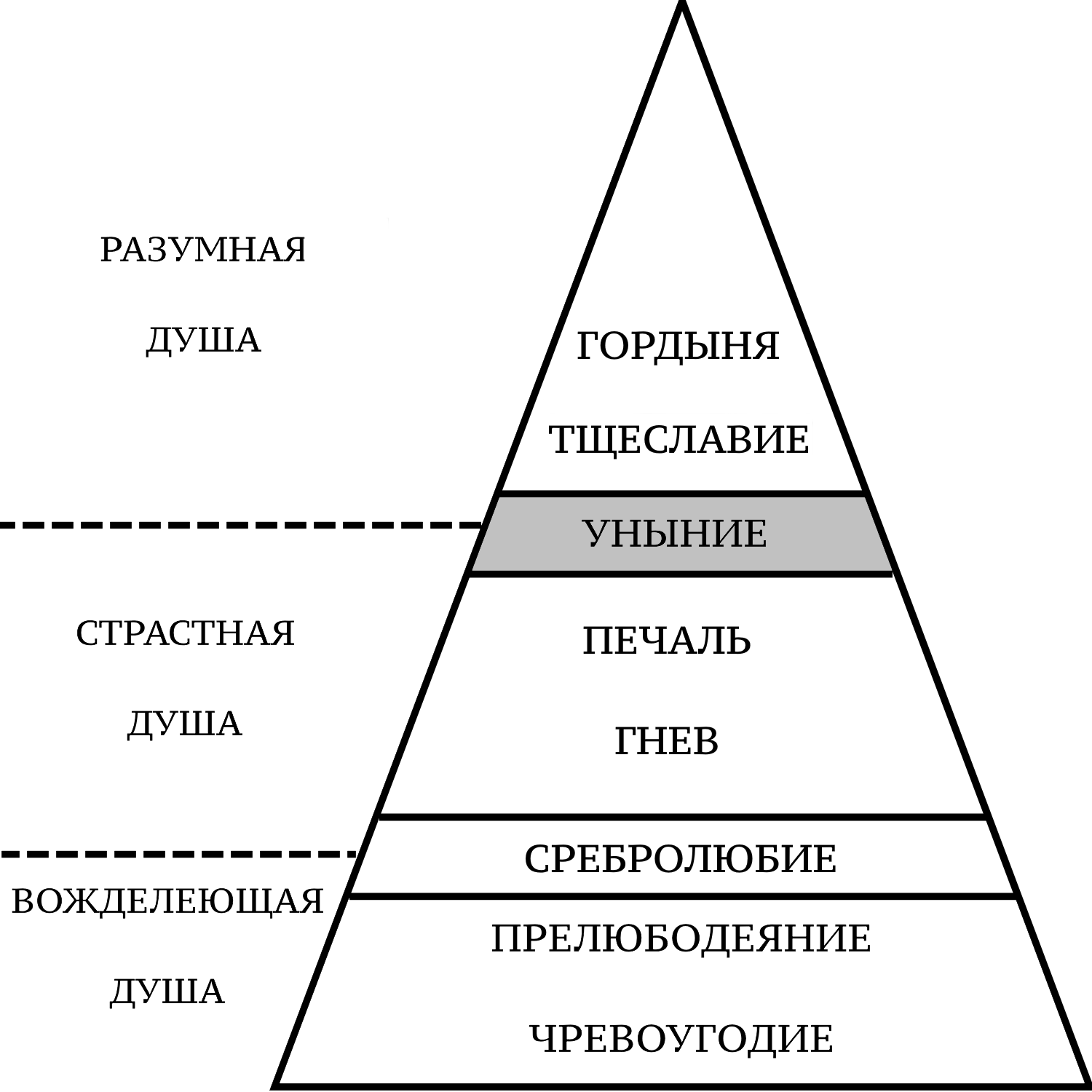

АНТОН: Всем добрый день, это подкаст «Демонология» о демонах и искусстве борьбы с ними. И мы, Антон Шейкин и Данил Калинов, потихоньку двигаемся к концу нашего длинного списка грехов, на которые демоны искушают и как с ними бороться. Сегодня мы хотели поговорить о демоне, которого Евагрий, основатель демонологии, называет самым сильным демоном и уделяет ему больше всего времени в своем труде «Практикос», который на русский переведен как «Слово о духовном делании». Можно догадаться, что это за демон, это депрессия. На современный лад мы сейчас обсудим, как лучше было бы перевести, но именно этот полуденный бес в современном сознании стал синонимом депрессии, потому что «Полуденный бес» — название недавней книги о депрессии, и с этим грехом, который исходно называется Акедия, связывают состояние современного человека, которое принято так называть. Давайте попытаемся разобраться, откуда произошло это название.

ДАНИИЛ: Лучше всего начать просто с того, чтобы посмотреть на оригинальное греческое название, как ты сказал, её можно по-русски произносить как «акедия». Это достаточно старое греческое слово, его можно даже у Гомера найти, его использование. Если просто посмотреть на словообразование, то можно увидеть приставку «а», которая часто у греческих слов есть, которая является отрицанием. Дальше есть «кедия». Если «а» — это отрицание, то этот корень означает что-то вроде заботы или того, о чём ты заботишься, или что-то тебе важно, или у тебя есть какое-то дело и так далее. В английском можно было бы сказать, что это состояние, в котором человек don't care about anything. Не заботиться ни о чём, но не в том смысле, что ему всё легко, у него нет никаких забот по жизни, а в том, что его вообще ничего не волнует, всё для него одинаково. Его не занимает ничего. Ничего не кажется ему важным, не кажется ему интересным. Это отсутствие увлечённости. Или отсутствие вовлечённости, можно тоже так сказать, во что-либо.

АНТОН: Казалось бы, а почему это грех?

ДАНИИЛ: Я здесь скорее бы использовал терминологию Евагрия и называл это не грехом, а бесом или помыслом.

АНТОН: А в чём разница? Мы это никогда не обсуждали. Ты говоришь, что не нужно называть грехом, а нужно называть помыслом. Это о том, что грех содержится в человеке, который его совершает, а помысл — это что-то внешнее по отношению к нему или как?

ДАНИИЛ: Мне кажется, слово «грех», особенно учитывая историю этого слова и то, как оно использовалось далее, в средние века и после этого, обладает большим значением того, что человек виноват в совершении этого греха. Вина за грех лежит на человеке. А когда Евагрий говорит о помыслах или демонах, они приходят к человеку, и сам человек не особо виноват в том, что эти помыслы к нему приходят. Человек скорее виноват или не виноват в зависимости от того, как он реагирует на эти помыслы. Уныние, как переводят акедию, может прийти к человеку когда угодно, и человек не всегда виноват в том, что это с ним происходит. Мы не сказали, что обычный перевод греческого слова «акедия» на русский — это уныние, которое используется в большей части православных переводов текстов Евагрия и других отцов монашеских.

АНТОН: На самом деле, народ говорит о том, что понятие акедии или праздности — трудноопределяемое, если рассматривать его в контексте смертных грехов, которые католическая церковь признает. Есть дебаты по поводу того, что включать в праздность, уныние, потому что там есть много оттенков смысла. Единственное, что мы можем четко разделить, это то, что мы разобрали в прошлом выпуске. Мы обсуждали гнев и печаль и сошлись на том, что это помыслы, которые сопровождают фрустрацию, состояние подавленных возможностей и мотивируются внешними раздражителями, в то время как то, о чем мы говорим сегодня, судя по всему, имеет внутреннее происхождение, нельзя прямо указать на источник этого.

ДАНИИЛ: Возможно, я бы сказал, не чисто внутреннее, а более духовное происхождение, в том смысле, что никакой материальной, внешней причины нет, а сам этот бес является этой причиной. Но самая большая проблема это различение уныния от печали предыдущего демона, как ты уже сказал, одно различие в том, что печаль сопровождается сильными эмоциональными состояниями. Если тебе грустно, то ты что-то от этого чувствуешь, это грусть, это печаль. А акедия или уныние сопровождается отсутствием сильных эмоций. Казалось бы, разве не к этому должен отшельник стремиться? Здесь возникает интересная разница между тем, что Евагрий называет акедией, и целью, к которой стремится отшельник или монах, которая, если буквально переводить, эта цель называется απάθεια. По-русски апатея. Но это было бы неправильно переводить апатею как апатию, потому что...

АНТОН: Ложные друзья-переводчика, да?

ДАНИИЛ: Да, потому что апатия больше похоже на то, что мы сейчас называем унынием на эту акедию. А апатея... её обычно в православных переводах переводят как «бесстрастность». Это скорее не то, что монах свободен вообще от каких-то страстей, в том смысле, что он свободен от эмоций, но он свободен от этих негативных неправильных вариантов его ментальных состояний, его душевных движений. Вместо того, чтобы быть наполненным страстями, этими восемью помыслами, монах тоже наполнен чем-то, он не пуст, он не пуст от эмоций и каких-то душевных движений, но он наполнен добродетелями. Если, например, он не перестал быть гневным, он стал кротким. Но кротким — это тоже некоторое положительное душевное состояние, которое сопровождается какими-то эмоциями. И если до этого он был в печали, то после этого он находится в радости. Поэтому эта бесстрастность не означает отсутствие эмоций, а скорее означает отсутствие негативных проявлений этих душевных стремлений человека.

АНТОН: Я вот вспомнил, что в эпикурействе есть декларируемая конечная цель философа. Она похожа на апатию, в этом смысле. Она называется немножко по-другому — атараксия. Невозмутимость, хладнокровие, спокойствие. То есть отсутствие реакции именно на внешние невзгоды. Потому что и стоицизм, и эпикурейство развивались именно в то время, когда человеку было тяжело жить главным образом потому, что во внешнем мире что-то происходит. И правильно ли я понимаю, что апатия в этом смысле — это искусство противостоять тому, что с человеком случается, а не подавление того, что он может чувствовать в целом?

ДАНИИЛ: Да, и, конечно, для Евагрия это уже не только внешние вещи, но и внутренние вещи, такие как гордость, которую мы будем дальше описывать. Но всё равно, это не отсутствие какой-то чувствительности, а как раз какая-то чувствительность, очищенная от всего в христианской теологии греховного. Это какая-то чистая чувственность. И поэтому на пути к этому состоянию бесстрастности стоит эта уныния или акедия, как темный двойник того, к чему стремится монах. Монах стремится к тому, чтобы убрать от себя все негативные части своей души и своих страстей и очистить их. А акедия, вместо того, чтобы предоставить ему что-то очищенное, но при этом чувственное, она просто уничтожает всю его чувственность.

АНТОН: В этом смысле, судя по всему, это тоже некий особенный помысел, потому что мы разбирали в прошлый раз, что печаль на самом деле может быть благотворна, потому что она, в отличие от всего другого, побуждает человека не делать чего-то. А здесь акедия побуждает человека не чувствовать, не переживать, не пропускать через себя. Это же тоже форма душевной анестезии.

ДАНИИЛ: Да, в этом смысле она похожа на печаль. И действительно, мне кажется, даже в трудах Евагрии сложно провести точную грань между печалью и унынием. Все-таки в некотором смысле они могут постепенно перетекать друг к другу, но разница между ними есть. В этом смысле как печаль, так и акедия... их опасность в том, что они говорят монаху о том, чтобы оставить. Опять же, доказывают ему то, что печаль говорит о том, что за пределами подвижничества существует нечто другое, чего он лишён и чего он хочет, а акедия, уныние говорит о том, что в целом это подвижничество бессмысленно, как и многие другие вещи, и что, может быть, лучше не мучить себя, раз всё бессмысленно.

АНТОН: Казалось бы, если всё бессмысленно, какая разница, что делать?

ДАНИИЛ: Когда мы прочтём описание, будет видно, что главная часть уныния — это в том, что то, что ты сейчас делаешь, кажется бессмысленным, и ты пытаешься быстрее найти что-то другое, что может вытащить тебя из этой бессмысленности. Мне кажется, после того, как мы прочтём эти описания, нам будет легче понять и увидеть, как это уныние проявляется в жизни современного человека.

АНТОН: Так нет, а что мы тогда ходим вокруг да около? Можно перейти к тексту Евагрия, тем более, что он, в отличие от предыдущих, довольно разветвленный. И унынию он посвящает, как мы уже говорили, в разы больше места во всех своих книгах.

ДАНИИЛ: На самом деле, тщеславию и гордость он тоже много уделяет, но унынию, в общем, тоже немало. Давай я прочту сначала 12 главу этой книги «Практикос», с которой мы до этого читали во всех наших выпусках.

ДАНИИЛ: Бес уныния, который также называется полуденным, есть самый тяжелый из всех бесов. Он приступает к монаху около четвертого часа и осаждает ее вплоть до восьмого часа. Здесь я сделаю заметку, что четвертый час и восьмой час имеются в виду разделение дня на 12 часов от восхода Солнца до захода Солнца. Если говорить в наших терминах, четвертый час – это около 10 часов, а восьмой час – это около 2 часов. Полдень – это как раз шестой час. Он приступает к монаху около четвертого часа и осаждает его вплоть до восьмого часа. Прежде всего, этот бес заставляет монаха замечать, будто солнце движется очень медленно или совсем остается неподвижным, и день делается словно 50-часовым. Затем бес уныния понуждает монаха постоянно смотреть в окна и выскакивать из кельи, чтобы взглянуть на солнце и узнать, сколько еще осталось до 9 часов. В 9 часов, скорее всего, была трапеза. Это тоже мой комментарий. Или чтобы посмотреть, нет ли рядом кого-либо из братьев. Еще этот бес внушает монаху ненависть к избранному месту, роду жизни и ручному труду, а также мысль о том, что иссякла любовь, и нет никого, кто мог бы утешить его. А если кто-нибудь в такие дни опечаливает монаха, то и это бес уныния присовокупляет для умножения ненависти. Далее бес подводит монаха к желанию других мест, в которых легко найти все необходимое ему, где можно заниматься ремеслом менее трудным, но более прибыльным. Бес прибавляет, что угождение Господу не зависит от места, говоря, что поклоняться ему можно повсюду. Присовокупляет воспоминания о родных и прежней жизни, изображает длительное время жизни, представляя труды подвижничества. Он пускается на все уловки, чтобы монах покинул келью и бежал со своего поприща. За этим бесом уже не следует другой бес, а поэтому после борения с ним душу охватывает радость, и она наслаждается мирным состоянием.

АНТОН: Но здесь он не пишет о том, как именно происходит это борение.

ДАНИИЛ: Да, про борение он не говорит, но описывает достаточно ярко, то, на что этот бес хочет вдохновить монаха на какие действия. На самом деле в этом переводе есть несколько вариантов текста, с которого делают перевод, и в одном из них одно из предложений укорочено, так что говорится, что монах встает, глядит на солнце, а потом выходит, чтобы посмотреть, нет ли. И предложение кончается на об этом нет ли, открыто. Можно представить, что монах выходит из кельи и просто смотрит, чтобы увидеть хоть что-то новое в его поле зрения. Как вообще тебе это напоминает твои состояния?

АНТОН: Я бы сказал так. С точки зрения современного человека, все, что там описано, может восприниматься как естественное течение жизни. Если предположить, что монашеская жизнь — это одна из многих альтернатив, то здесь можно прочитать описание жизненного выбора между различными профессиями. С точки зрения современного человека здесь не видно, почему это вредоносная помощь. Каждый человек испытывал неудовольствие от образа своей жизни, от своей работы и желал изменить что-то. Этот лозунг «измени свою жизнь» — это воплощение того, на что толкает этот бес. Поэтому в современный опыт это описание совсем не переводится, потому что нужно прибавить, что никто другой, судя по всему, этим бесам не подвержен унынию, потому что они сворачивают человека с того пути, на котором он находится, но только путь монашества здесь представляется выделенным, на котором человеку нужно продолжать находиться, вне зависимости от того, какие мысли его посещают. Предположим, что человек рыбак. Его осуждают без уныния и рисуют ему жизнь не рыбака, а охотника или гончара или кого-нибудь еще. Здесь нет ничего греховного, здесь нет ничего вредоносного.Может быть, горшки там обжигать человеку было бы приятнее, чем рыбу уйти, кто знает. Это трудно перенести на современного.

ДАНИИЛ: Мне кажется, то, на чём ты заострил своё внимание — это мысли, которые появляются у монаха о том, что нужно изменить что-то, покинуть это место, пойти в другое место. Это, по-моему, очень похоже на то, что сейчас мы называем прокрастинацией. Монах, вместо того, чтобы сидеть в своей келье и заниматься тем, чем ему нужно заниматься, например, молиться, читать какие-то тексты и так далее, начинает думать, когда же закончится это время, что же может случиться, чтобы я занялся чем-то другим, например, посмотрел на солнце, или кто-то придёт из братьев и меня отвлечёт, или что-то ещё случится. Вместо того, чтобы заниматься... Если бы у него в этот момент был ноутбук с Ютубом, то понятно, что он бы просто... Он бы залип в Ютуб. У него просто нет таких вариантов, поэтому прокрастинация тоже выглядит немного иначе.

АНТОН: Хочешь сказать, что эти мечты — это маниловщина: «а как было бы хорошо, если бы вместо этого было что-то»? Это не реальные планы, а мысли, которые отвлекают человека от состояния растянутости времени?

ДАНИИЛ: Я говорил с некоторыми людьми, которые пробовали жить в общинах монашеских, не христианских, правда, но они описывали похожие эмоции. Многие из них также связаны с тем, как монах начинает думать «иссякла любовь», и то, что никто не может его утешить, и вообще, что он говорит не о смене образа жизни, а о том, что есть какой-то получше монастырь, где нормальные братья, которые занимаются делом, у нас все не так, как-то плохо. Начинаются мысли о том, что именно в этом монастыре нет никакой реальной духовности, и нужно искать другой монастырь. Это, опять же, что-то, что я слышал от реальных людей, которые жили в подобных условиях. Если сравнивать это, скорее с современными профессиями, мне кажется, что отличает монаха от гончара или рыбака, в том, что монах занимается профессией, она включает в себя долгий процесс, который ведёт к какому-то результату только в конце жизни монаха, а, возможно, и вообще за пределами его жизни. Если смотреть на профессии в нашем времени, то нужно думать не о ручных профессиях, где ты что-то делаешь и сразу же получаешь результат, а профессии учителя, профессии учёного, профессии политика. Но на самом деле в нашем мире все больше и больше профессий, которые содержат в себе много процесса, но результат либо очень отдаленный, либо его сложно ощутить, либо его вообще не настолько ярко и непосредственно переживается, как, например, в профессии гончара. Поэтому в таких случаях, если ты пишешь диссертацию, тебе нужно ее написать, тебе нужно потратить на это несколько лет. Ты начинаешь думать, может быть, это все не нужно, может быть, тебе лучше стать кассиром или пойти развозить пиццу или что-то в этом роде. Но в данном случае это действительно отвлекает тебя от процесса написания диссертации и не ведет к какому-то... Если ты действительно хочешь ее написать, то это для тебя является скорее негативным помыслом, который тебя оттягивает. Тебе мешает.

АНТОН: Нет, здесь, конечно, ты уже гораздо ближе подошел к современному проявлению этой проблемы, когда человек работает над чем-то, результаты чего он не может увидеть сейчас, и у него нет ориентира того, с чем он может сверяться. У монаха нет нормы выработки молитв в день. У него нет квартальных премий по итогам поста. Сколько ты там не съел чего-то. Поэтому да, здесь я согласен, что состояние отсутствия ориентиров правильности выбранного тобой пути, это состояние действительно знакомое современному человеку. Нам очень часто приходилось, практически каждому из нас, сталкиваться с помыслами, которые отвлекают от достижения этой цели, просто потому, что она, может быть, и не будет достигнута, и сам процесс не очень понятно, зачем нужен. Я не знаю, ты, наверное, тоже сдавал ЕГЭ? Это классическая история, когда человек в старших классах школы несколько лет учится решать задачи, которые пригодятся ему только на этом экзамене. Он может утешать себя тем, что через пять лет, когда я закончу нормальный институт, в который я поступлю, я смогу работать на любимой работе и еще что-то. Но пять лет — это довольно большой горизонт планирования. Особенно, когда тебе 16 или 17 лет. Поэтому я могу предположить, что более-менее все люди молодого поколения, которые учились в школе и сдавали эти выпускные экзамены, могли испытывать что-то подобное по отношению к своему часу Х. Затем те из них, кто пошел в вуз, могли бы испытывать то же самое по поводу своей сессии. Потому что это тоже очень длительный процесс учебы, который дает плоды далеко не сразу. Известно, даже перед глазами у каждого студента стоят его бывшие одногруппники или люди, которые учились раньше него, которые затем совершенно не по специальности начали работать, и для которых это всё прошло мимо. И этим трудно пренебрегать, потому что ты смотришь на это, ты думаешь, что, может быть, а мне тоже? Для тебя это отвлекает от отчего. Поэтому в этом смысле это болезнь всеобщая.

ДАНИИЛ: Я прочитаю ещё несколько отрывков из другой книги Евагрия, где он тоже описывает монаха, страдающего унынием. Мне кажется, они просто очень хорошо написаны, поэтому их будет интересно послушать. И один из них как раз, мне кажется, очень хорошо можно прочувствовать любому человеку, который читал книгу, которую ему не очень интересно читать.

АНТОН: Любой учебник.

ДАНИИЛ: Да.

ДАНИИЛ: Первое. Очи человека, страдающего унынием, постоянно смотрят на двери. А его рассудок представляет себе людей, пришедших в гости. Скрипнет дверь, и он вскакивает, услышит звук, высунется в окно и не отойдет от него, пока не окоченеет от сидения.

АНТОН: Такое же сказать, что от уныния, как и от печали, излечивает людское общество, которого он так хочет, или как? Мне кажется, здесь... Я хочу братью какую-то увидеть, чтобы она его отвлекла от того, где он. А это правда лечит или это просто уводит?

ДАНИИЛ: Это обсудим, когда начнём говорить про лекарства. Но мне кажется, здесь Евагрий скорее указывает на то, что человек очень хочет просто, чтобы что-то новое случилось. Что выведет его за пределы этой кельи, в которой его уже просто всё наскучило.

ДАНИИЛ: И вот второй пример про книгу. Когда он читает, страдающий унынием много зевает и легко погружается в сон. Он трёт глаза и потягивается. Отвернувшись от книги, он смотрит на стену и снова ненадолго возвращается к чтению. Листая страницы, он с любопытством ищет окончание текстов, считает листы и подсчитывает количество глав. Потом он закрывает книгу, кладет ее под голову и засыпает, но не очень глубоким сном, потому что голод пробуждает его душу и заставляет проявлять заботу о ее нуждах. Мне кажется, здесь описание того, как то, что ты читаешь, и вместо того, чтобы читать, начинаешь считать количество листов, которые у тебя остались до конца главы, это прямо очень правдивое описание. Я себя часто заставал за таким времяпрепровождением. Тебе настолько хочется какой-то другой активности, что даже считание листов становится чем-то более интересным, чем чтение.

АНТОН: Как же, а предлагают же эти все тренеры личностного роста бороться с этим по правилу помидора, да? Купить себе помидорный будильник, чтобы он тебе каждые два часа звонил и говорил, чтобы ты 15 минут вышел потрогать траву или еще что-нибудь. А, в пустыне нет травы, да, у них... Можно песок потрогать. Нет, а почему мы не можем с этим справляться? Может быть, действительно человеку нужно, чтобы что-то произошло хотя бы раз в несколько часов?

ДАНИИЛ: Да, у нас есть огромное количество способов сделать так, чтобы что-то произошло. Мы можем просто куда-нибудь пойти в интернете, что-нибудь увидеть. У монаха нет способа сделать, чтобы что-то произошло. Он сидит в своей келье, у него есть несколько книг, которые посвящены духовным вещам, и все остальные братья тоже, скорее всего, в это время сидят в кельях. Что ему делать? Ничего, у него даже нет способа с этим справиться. Евагрий советует, что когда он на тебя нападает без уныния, не выходить из кельи. Евагрий считает, что если ты поддаешься этому без уныния, то твоя душа становится мягкой и не будет способна сопротивляться. Для монаха нужно выдержка, и несмотря ни на что нужно оставаться в келье и бороться с этим.

АНТОН: Не знаю, насколько можно буквально это воспринимать, потому что если под кельей понимать твою внутреннюю келью, то, наверное, да. Под выходом из кельи сейчас нужно понимать не буквально выход из своей комнаты куда-то, а выход в YouTube или в любой другой развлекательный интернет, TikTok, что угодно, который может тебя увести далеко. А если ты из своей кельи выйдешь, то выше ты далеко уйдёшь?

ДАНИИЛ: Я согласен. Если сравнивать это с помидоробудильником, то на самом деле можно сказать, что в жизни монаха тоже встроен этот помидоробудильник в распорядок дня, что у них есть трапеза, время для ручной работы, время, которое они проводят в келье, время, которое они проводят вместе. Это все расписано. Это расписание создано для того, чтобы была смена активности и чтобы это было возможно притворять монашескую жизнь в реальность. Здесь скорее искушение, если сравнить это с помидоробудильником, в том, чтобы во время, как у тебя еще не пришло время для отвлечения, уже отвлекаться. Скорее, Евагри бы советовал, что если тебе очень хочется перестать заниматься чем-то, когда твой помидоробудильник еще не дошел до того, что ты можешь выйти и потрогать траву, то нужно испытывать выдержку. Иначе, если ты привыкнешь к тому, что можешь отвлекаться в то время, как у тебя время работы, то этот помидоробудильник перестанет работать, потому что ты просто начнешь его игнорировать. Поэтому мне кажется, это более корректное сравнение. Просто чтобы не показалось, что монахи — это люди, у которых нет никакой другой деятельности, нет смены.

АНТОН: Видимо, днём её как раз не хватало, потому что если они специально назвали этого беса полуденным, и что он именно монах в полдень, когда они должны сидеть там и чем-то заниматься, атакуют, может быть, что-то в консерватории надо было подправить.

ДАНИИЛ: Мне кажется, в любом расписании, в котором есть хоть какой-то челлендж, будет возникать эта проблема, поэтому...

АНТОН: Я помню, что один из самых знаменитых российских репетиторов ведет занятия по два часа математики и сразу после этого по два часа физики. И у него на сайте там сразу есть вопрос встречный, риторический. А что, не устанет ли наша Машенька или наш Васенька от четырех часов? Он говорит, ребят, а как? Олимпиада длится в среднем пять часов. Если ваши Машенька и Васенька не привыкли работать на протяжении такого времени, то они на любой олимпиадке выдохнутся и никакого толку от занятий не будет. Поэтому, наверное, да. Это выдержка, как ты сказал, это предлагается лекарство от этого беса уныния, потому что... Правильно ли я понял, что бороться здесь предлагается именно с проявлениями, а не с причиной? Проявлениями, которые вынуждают монаха прервать то, чем он занимается сейчас. И причину здесь, видимо, устранить не представляется возможным.

ДАНИИЛ: Да, я здесь с тобой согласен. Я бы даже сказал, что первые пять бесов, которые мы обсуждали, чревогодие, похоть, сейбролюбие, печаль и гнев, у них, как мы говорили, есть обычно какие-то причины, которые могут быть внешними, могут быть внутренними, но все равно это либо событие, либо объект, либо еще что-то, в качестве печали, может быть, это внутреннее желание, которое не выполнено. И в плане уныния я и по своему опыту, по чтению Евагрии у него тоже скорее, когда он описывается, возникает ощущение, что этот бес просто приходит без особой внутренней или внешней причины. Если в мировосприятии Евагрия это описывать, то этот бес волен приходить, когда ему угодно, и ему не нужна дополнительная причина для этого. И, собственно, борьба с этим бесом тоже не сводится к тому, чтобы найти причину и как-то ее излечить, а скорее, часто, Евагрий говорит именно о этой добродетели выдержки, или как она по-русски формулируется. Да, долготерпение — хорошее слово. Может быть, он предлагает и другие лекарства, и другие идеи. Предложим, но сначала я прочту 28 главу практикоса. Она, мне кажется, вместе подводит итог тому, что мы сейчас только что обсуждали про келью.

Во время искушения нельзя покидать келью, придумывая благовидные предлоги, но следует оставаться внутри нее, терпеливо и мужественно перенося всех нападающих, особенно беса уныния. который, будучи самым тяжелым из всех бесов, делает зато душу весьма испытанной. Ибо избегать таковых борений значит научить ум быть неискусным, робким и склонным к бегству.

АНТОН: Казалось бы, если он самый тяжелый из всех бесов, то зачем упражняться на самом сложном боссе? Тренироваться надо на простых, на кошках, казалось бы.

ДАНИИЛ: Скорее, тут возникает, что ты тренируешься на кошках, а потом начинается босс-баттл. Тут нужно уже... Если босс пришёл, то нужно с ним бороться.

АНТОН: Резонно. Здесь был небезынтересный момент в одной из книг, которую я к выпуску полистал. Понятие акедии в раннем крестьянстве и средневековье, в литературной, главным образом, традиции, там противопоставляется бес уныния всем остальным бесам с той мотивацией, что все остальные бесы... атакуют под покровом ночи, а он, в общем, виден и так, поэтому он якобы и полуденный. И от того, что человек его увидит, он сам не исчезнет. Но когда человек научится с ним бороться, он станет неуязвим к атакам любых других бесов, просто потому что этот конкретный... атакует само целеполагание. Если вопрос целеполагания разрешен, то все остальные становятся не какими-то идейными проблемами, а скорее техническими. Мы до начала подкаста уже успели немножко об этом поспорить, но я сейчас попытаюсь последовательно прояснить, о чем идет речь. Если пытаться разделить, как мы уже обсуждали, бесы печали и бесы уныния, то одна из возможных разделений — это разделение на отсутствие сил в печали и отсутствие смысла в унынии, потому что именно как отсутствие смысла... я бы мог описать свои ощущения в процессе написания статьи или диссертации, потому что именно об этом мы уже успели поговорить в контексте бесплодности своих трудов, которые часто современный человек испытывает. И вот с этих позиций, действительно, когда на тебя, в смысле современного человека, нападает бес уныния, это означает, что у тебя в целом утрачено понимание того, куда ты движешься. Если наши слушатели помнят, мы в самом первом выпуске или в одном из первых говорили о том, что демоны — это же тоже части нашей души, которые стали враждебными нам после того, как мы поставили себе какие-то цели. Если я поставил себе цель похудеть, то та часть моей души, которая отвечает за поиск пищи становится мне враждебной, потому что она часто заставляет меня переедать. Если само целеполагание нарушено, то это означает более серьезную проблему, чем другая конкретная часть души, которая меня отвращает от выбранной цели. Если самой цели нет, то не очень понятно, зачем все происходит. Я помню, что ты с этим был не совсем согласен, но у нас получится прийти к консенсусу.

ДАНИИЛ: Мне кажется, я нашёл, как это для себя сформулировать, чтобы я с этим согласился. Я бы сказал так, что действительно, если тебя атакует демон из первых пяти, но без демона уныния, у тебя остаётся дистанция между демоном и тобой. Ты знаешь, что тебя атакует демон похоти или демон чревоугодия, и мне кажется, неправда, что просто его узнать достаточно, чтобы его победить, но ты знаешь, что этот демон — это что-то внешнее, и ты с ним борешься. Даже если тебе при демоне похоти приходят монаху эротические образы, которые он не может контролировать, но он знает, что не хочет им поддаваться. Если приходит бес уныния, который может прийти, если первые пять бесов много атаковали, то, что он делает, и об этом говорит Евагрий, если демон уныния захватывает душу, то после этого все остальные демоны могут вломиться в душу и делать что угодно. Демон уныния, если он победит, уничтожает смысл того, что делает монах. Если демон уныния его завоевал, монах будет делать всё, что угодно, потому что он не видит смысла в монашеском делании. В этом разница. Демон уныния опасен, и в начале, когда он только приходит, с ним можно бороться в плане того, что я знаю, что есть смысл, даже если голос внутри говорит, что смысла нет. Сначала он приходит, как другие демоны, но когда ты ему проигрываешь, он открывает тебя для всех остальных демонов.

АНТОН: Ты согласен с тем, что после того, как человек, пусть даже локально, этого демона победил, у него восстанавливается или по-новому перестраивается картина мира? Не просто привычка может формироваться. Например, если человек победил демона чревоугодия, это означает, что у него нет компульсивного желания гамбургеров нажраться, чтобы сделать себе хорошо. А если человек одержал победу над демоном уныния, у него происходит что-то в душе за пределами формирования конкретных привычек.

ДАНИИЛ: Мне кажется, это то, что Евагри описывает в конце изначального описания, что он говорит, что за этим бесом не следует сразу другой бес. После борения человек ощущает умиротворение и радость. После этого беса некоторое время у монаха есть передышка, если он действительно его одолел. Мне кажется, важно сказать, что для Евагрия эта борьба с бесом уныния никогда не прекращается. В смысле, даже если монах достиг бесстрастности, это не значит, что бес уныния его больше не атакует. Это значит, что он скорее уже не так... Вероятность того, что он проиграет ему достаточно низка. Но эта атака происходит.

АНТОН: Нет, хорошо. А что тогда мы можем предложить современному человеку, который довольно часто становится объектом таких атак? Здесь несколько вопросов, которые можно обсудить, но уже довольно коротко. Первый вопрос: какое отношение эта самая Акедия имеет к депрессии? Может быть, не клинической депрессии, которая является медицинским диагнозом и означает какие-то физиологические проблемы. Что-то можно решить физиологически, то, наверное, оно, по крайней мере, отчасти физиологического происхождения. А вот такая общекультурно присутствующая «депрессия». Состояние общей подавленности, которое посещает современного человека и которое часто этим словом характеризуется. Вот это оно или есть какие-то оттенки?

ДАНИИЛ: Вполне оно, только надо делать различие между печалью и унынием, потому что часто люди также используют в современном языке это «депрессия» или «депра» для описания состояния печали. Если эту разницу соблюсти, то состояние подавленности действительно связано. Но если переходить к методам, которые предлагает Евагрий, то я бы здесь три метода упомянул, кроме этой в целом выдержки. Сначала, если вернуться к твоей мысли, в том, что проблема в монашеской жизни, то, что у монаха нет никаких отчетностей, количественных показателей эффективности, KPI. Но действительно, Евагрий на самом деле рекомендует в одном из своих текстов, что для борьбы с унынием нужно выбрать некоторый минимум того, что ты должен сделать в какой-то день. Этот минимум может быть достаточно маленьким, но он должен быть. Монах должен фиксировать то, что он точно сделает. Таким образом он создает для себя некоторые показатели эффективности. Если он это сделал, то он уже сделал все, что нужно ему сделать за день. Он уже эффективен. А дальше он может еще что-то сделать, но это уже не обязательно. Создание некоторого минимума работы.

ДАНИИЛ: Но минимум очень минимального, чтобы он был открыт для дальнейшей работы. Чтобы после этого работа, которую выполняет монах, воспринималась скорее как необязательная штука, а штука, которую он делает по желанию. И мне кажется, для современного человека, если это перевести, в целом это можно в другом плане сформулировать как то, что условно геймификация своего труда, если говорить современными терминами. Если ты занимаешься той же статьей или диссертацией, и тебе нужно совершать труд, который тебе в процессе не очень нравится, то можно попробовать либо сделать себе минимум, либо попробовать сделать из этого внутреннюю условную игру, там, начисление себе баллов или какое-то приложение, которое будет тебе... В общем, в котором ты можешь отмечать, что ты сегодня сделал то, что хотел сделать и так далее. Все такие внешние отметки, которые ты можешь делать про свою деятельность, на самом деле они до некоторой степени тоже помогают. У Евагрия такой совет тоже встречается.

АНТОН: Сегодня утром про эту песню слушал Псоя Короленко. Проснулся утром, чтобы не заснуть, решил поделать хотя бы что-нибудь. Немножко кашки поклевал, немножко книжку почитал, сходил гулять с собакой, а вот и ночь. А за стеной у брата его везде не делал ничего, и нечего сказать про него. Мораль песни в том, что, как говорил гроссмейстер Тартаковер, лучше план плохой, чем никакого. Приятно, если план хороший, ты рекорды выдаешь, не выходя из Алькова. Но даже если план плох, то всё равно уже не лох. Лучше план плохой, чем никакого.

ДАНИИЛ: Да, что-то в этом роде.

АНТОН: Это на самом деле по-детски немножко звучит, потому что если ты говоришь, что человек должен сам себе установить норму, если я себе должен, то я себя всегда простить.

ДАНИИЛ: Там возникают проблемы, что если ты ставишь себе нормы, которые ты не выполняешь, то на самом деле себе простить не так-то легко. В каком-то плане легко, а в каком-то плане у тебя будет внутренний голос, который тебя критикует из-за того, что ты ничего не сделал, поэтому...

АНТОН: Казалось бы, бес уныния — это полное исчезновение любых внутренних голосов. Это освобождение от каких-то указаний на правильность твоей жизни.

ДАНИИЛ: Не, не, вместе с ним приходят все остальные бесы тоже, так что они просто... Наоборот, им легче поддаться, потому что ты не чувствуешь смысла. Мне кажется, бес уныния вполне совместим с самокритичными мыслями и как раз их подпитывает. Я просто хочу сказать, что то, что мы до этого говорили, мне кажется, этот совет объясняет всю любовь современных продуктивных людей, ко всяким to-do lists и так далее. Это как раз буквально в эту сторону идет. Но еще одна деталь, которую можно заметить в этом унынии, состоит в том, что оно связано с формированием долгоидущих планов, долгоидущих целей, которые сложно достичь. Собственно, как описывал Евакрий, возникает из-за этого, что во время процесса чтения книги монах начинает думать об этих долгоидущих целях, о том, можно их выполнить здесь или не здесь и так далее. И возникает такое странное состояние, когда ты думаешь о далекой цели, а при этом в свою повседневную жизнь ты абсолютно не вовлечен. И все, что ты делаешь в повседневной жизни тебе кажется неважным. И здесь, конечно, это метод, который работает скорее для монаха, но здесь Евагрий тоже вспоминает мементе моря. То есть монах может представлять, что текущий день — это его последний день. И поэтому всё, что он сделает за сегодня, будет важным для его цели в посмертном существовании. И таким образом это способ придать смысл именно этому моменту, который переживает монах. То есть стремление современных людей тоже говорить о жизни в моменте, как достичь того, чтобы жить в моменте, это связано с борьбой с этим унынием.

АНТОН: Я бы здесь прибавил, что этим способом нельзя пользоваться часто. Потому что если ты неделю попытаешься жить так, как будто бы каждый день последний, у тебя сразу же становится самоочевидна противоречивость этого. Что значит, я неделю буду жить так, как будто каждый день последний?

ДАНИИЛ: В некотором смысле это выполнимо, но так как для современного человека некоторые его цели могут быть не очень сильно связаны, или мысли о смерти могут не помочь, то другим способом это скорее пытаться действительно включить в свой день какое-то время, в которое человек может освежать тот смысл, который придает смысл его жизни. То есть если, например, я пишу диссертацию, я могу пытаться каждый день вспоминать, зачем я пишу диссертацию, почему меня это вдохновляет, что я в этом вижу хорошего, и пытаться эти мысли снова и снова прокручивать, чтобы они вдохновили ту деятельность, которую я произвожу сейчас, и через них научиться любить то, что я делаю сейчас, и видеть в этом смысл.

АНТОН: Я сейчас подумал, что если смотреть по проявлениям, то, о чем мы говорим, гораздо ближе к тому, что в современности человек прокрастинацией называет. Потому что у монаха, как ты уже сказал, было не очень много способов занять это время, когда у него теряется смысл. Поэтому нельзя сказать, что монах прокрастинирует просто потому, что под прокрастинацией обычно понимается получение дешёвого удовольствия неосмысленным способом, когда человек должен заниматься созидательным трудом. У монаха нет такого. У современных людей появились широкие возможности, кажется, что... Не депрессия, а скорее прокрастинация. Гораздо четче характеризует проявление атаки беса уныния. Депрессия — это более широкое понятие. Если смотреть на текст Евагрия, то сужается.

ДАНИИЛ: Может, мы уже много наговорили, но последний маленький способ, который... Его даже комментировать не знаю, стоит ли, но хочу его прочесть, потому что кажется, это красивый текст Евагрия. Это 27-я глава из Практикоса. Это первый способ, который он дает в борьбе против беса уныния.

ДАНИИЛ: Когда мы попадем в руки беса уныния, разделив душу слезами на две части, утешающую и утешаемую, посеем в себе благие надежды и вместе со святым Давидом воспоем, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. А вот этот образ того, что мы можем в момент уныния попытаться разделить душу на две части, утешаемую и утешающую, и попытаться сами себя утешить, это тоже, кажется, сильный образ, и в моей практике это иногда действительно помогает.

АНТОН: Ты же советовал и к прошлому демону, что если ты в печали, то тоже можно. Но я бы сказал, что это требует определенного количества сил. Потому что такое разделение можно осуществить, если у тебя в уголке души осталось хоть сколько-нибудь решимости. Так что это не кризисный менеджмент, это скорее поддерживающая терапия. Когда человек начинает испытывать приступы обессмысливания существования, тогда, наверное, он может отстраниться, посмотреть на ситуацию со стороны и подумать, что в целом я нормально живу и чем-то занимаюсь. И если глазами постороннего человека посмотреть на меня, то, наверное, это можно смысл придать. Но когда ты охвачен этим, тут труднее разделяться, труднее смотреть чужими глазами, потому что ты поверил в то, что никакого смысла нет.

ДАНИИЛ: Я думаю, это огромная тема, и вы, может, какие-то маленькие стороны ее осветили. И на самом деле, если посмотреть, загуглить акедию и зайти на Википедию, можно заметить, что достаточно много современных писателей написали там либо книгу, либо эссе на эту тему.

АНТОН: Есть две книги «Полуденный бес», которые называются: одна про уныние и грусть, печаль и все синонимы этого слова в литературе, а другая, очень известная, Эндрю Соломон, «Полуденный бес. Анатомия депрессии». Поэтому можно сказать, что мы здесь немножко ящик Пандоры открыли, потому что если смотреть на то, как человек борется с этим состоянием, поскольку это очень распространённое состояние, современные люди поняли, что все средства хороши, и можно обращаться в том числе и к опыту ранних христианских монахов. Поэтому литературы существует действительно очень много. Это правда, мы дадим ссылки в описании к подкасту. В следующий раз поговорим о двух самых высокоуровневых бесах – это бес гордости и бес тщеславия. Сегодня мы с вами прощаемся. До новых встреч.